🎉 为何我痴迷于喝止咳药(第一部分)

我觉得右美沙芬(DXM)值得单独写一篇长文。这是一篇分两部分的长文。第一部分是关于右美沙芬的本质以及它为何对我而言如此特别和迷人。第二部分是旅行报告和我个人的一些趣闻。

右美沙芬并非我最喜欢的药物。它带来的身体和心理上的感觉极其不适且怪异。然而,它却是我所探索过的最令人着迷的东西,这让我一次又一次地想要尝试。其体验在情感上要么是中性的,要么是令人不快的,但它却异常有趣且深邃,从不同的体验阶段,到可以进行的酶抑制相互作用,再到传说中的“西格玛平台”,无一不令人着迷。有些药物让我感到愉悦、自信、与自我和谐、富有洞察力、更聪明、舒适,而右美沙芬却毫无这些效果,它的效果独树一帜。如果要按我喜欢的程度给所有尝试过的药物排名,右美沙芬根本不会出现在榜单上,它会独自在一边,像在泥土里翻找虫子一样,因为它太奇特、太独特了。我很难过右美沙芬被贴上了高中生用来替代“真正毒品”的标签,因为它比几乎我尝试过的所有东西都更真实、更深刻、更强烈。它强大无比,确实是现存最奇特、最有趣的致幻剂。

而在那灼热的沙滩上,当然那根本就不是沙子。

穹顶上方的热气透过千百个孔隙,沉重地呼出。

我坐在床上,得停止把家具想象成室友了,因为房间里他们每个人都已经有一个了。

那是昨天,或许明天,或许在梦里,但不是今天,不是此刻,我感觉自己就像一排杂乱的架子在街上蹒跚而行,我觉得这里再没有别的东西了。

我不知道这已是十五天之后,冰层已将我们隔开,无论我怎样喋喋不休,冻土仍在蔓延。

或者当我们蜷缩在我的床上,那段温暖而难以分辨的时光

你用飞蛾般轻盈的触角细品梦境,嘴角带着一丝潜意识的微笑。

" 好吧,你还在疑惑,我之前没说清楚,对不起,我有点乱了,好吧,那开始说吧。

有人坐在一张金属凳子上,一遍又一遍地说着“凄凉”。

先服用两到四片苯海拉明,粉色的药片先别管。

空气中弥漫着嗡嗡声,第一滴苦樱桃毒液从蠕动的虫体中缓缓渗出,极不情愿地滴落下来。

嘿,小子,我不喜欢你,你也不喜欢我,那咱们一起去周旋宇宙吧

它爬到了排水口,紧紧抓住不放:“不,我不想下去!”

但屈服了,颤抖着滴落下来,每一滴都是可怜的鳗鱼、盲鳗和蟾蜍那胶状的卵,每一滴都孵化成一个

它们疯狂地扭动着,黏糊糊的,甩动着滑溜溜的尾巴,直到把空间塞得满满当当,只剩下扭动和抽搐的余地。

那个家伙,他愈发急切地、带着焦虑的劲头大声疾呼着“凄凉”。

直到你喝光了一整瓶商店自有品牌的止咳糖浆

真的吗,你说你感到无聊

没关系,我也是。

我之前说的那些,其实都是后来发生的事,没错,就是这样。

这令人困惑又作呕。

我感觉像死了一样,好几天都浑身不舒服。

我 17 岁时第一次服用右美沙芬,那是在我第一次从精神病院出院后不久。我第一次尝试时用的是三倍剂量的 (别学我,后面会讲到原因)。由于担心它可能带来的危害,我从很小的剂量开始。我的第一次体验感觉摇摇晃晃、有点卡通化,闭上眼睛能看到一些视觉效果,身体也有点扭曲,但仅此而已。

不久之后,我开始服用选择性 5 - 羟色胺再摄取抑制剂(SSRI),这与右美沙芬合用非常危险。因此,我有一段时间没服用它们了。我再次服用是在大学一年级的时候,先是与致幻剂一起服用,然后又单独服用过几次。这些都是用的凝胶胶囊,我还没涉足那黑暗的糖浆世界。我觉得它有点无聊,直到 2025 年春天我才再次尝试,那时我极度抑郁。我决定再玩玩,尝试不同的组合和高剂量。最后一次用凝胶胶囊时,我感觉有一堆黏糊糊的小东西在撑大我的胃,这让我很不安。于是我改用糖浆,相对来说更容易吞下去。

我注意到效果与以往截然不同……经过一番研究,我了解到这是与我新服用的抗抑郁药安非他酮相互作用的结果。我发现自己有了完全独特的药物体验,与任何致幻剂或分离剂都不一样,也与其他人服用右美沙芬(DXM)的体验不同。“德克斯”(Dex)是我亲昵的称呼,它对我而言变得独一无二,现在成了我能够拥有和认同的东西。那么这是怎么回事呢?有什么东西能与右美沙芬(DXM)搭配,从而获得有趣的体验呢?

好吧,现在来点真正的药物学知识。所有这些都基于右美沙芬进入人体后的代谢过程。右美沙芬的代谢过程与其他任何精神活性药物都不同,这在一定程度上造就了它独一无二的效果。

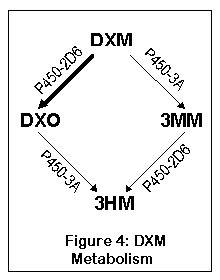

我特意为此找了一张简易图,它相当基础,没有涵盖新陈代谢过程中的很多阶段/不活跃的或其他化合物,而且在这些物质作用的物理描绘上可能也不完全准确,但我认为它把基本要点表达清楚了。

简而言之,右美沙芬的基本代谢过程如下:右美沙芬被摄入后在肝脏中进行处理。它由细胞色素 450 家族的一系列酶进行代谢,即细胞色素 2D6(CYP2D6)和细胞色素 3A4(CYP3A4)。在肝脏中,这两种酶同时作用于右美沙芬。在酶功能正常的情况下,其效果相当稳定。CYP2D6 将右美沙芬代谢为活性代谢物右啡烷(DXO),而 CYP3A4 将其代谢为 3-甲氧基吗啡烷(3MM)。接下来是奇怪的部分——代谢物的途径发生了转换,右啡烷被 CYP3A4 代谢,而 3MM 则被 CYP2D6 代谢。经过这第二次代谢,两者最终都转化为 3-羟基吗啡烷(3HM)。其中大部分被代谢为右啡烷,然后进入血液并穿过血脑屏障。未代谢的右美沙芬、3MM 和 3HM 所占比例则小得多。

这里唯一值得关注的化学物质是右美沙芬(DXM)和右啡烷(DXO),因为 3-甲基右美沙芬(3MM)和 3-羟基右美沙芬(3HM)研究不足,目前认为它们在效果方面作用不大。这种体验是由 DXM 和 DXO 同时作用于你的受体(主要是 NMDA 和西格玛受体)产生的,比例不同(通常 DXO 的比例更高)。人们可以通过抑制这两种酶来调整这些比例。白葡萄柚汁(其中的活性成分是佛手柑素)是 CYP3A4 的强效抑制剂。有许多 CYP2D6 的抑制剂,其中许多是抗胆碱能药物,它们还有缓解恶心的额外好处,而且根据个人喜好,还能增加谵妄的效果。最有效的 CYP2D6 抑制剂是安非他酮(Wellbutrin),恰好是我正在服用的药物

抑制 CYP3A4 可抑制 DXO 向 3HM 的二次代谢,这可被视为真正的增效作用,因为最终 DXO 与其他代谢物的比例会更高,从而能发挥更大作用。抑制 CYP2D6 可抑制 DXM 向 DXM 的代谢,使 DXM 与其他代谢物的比例更高。稍后会对此做更多介绍。

正常服用右美沙芬(DXM)时,右啡烷(DXO)与右美沙芬(DXM)的比例相当高。这会产生什么影响呢?

DXM 的大多数令人愉悦的效果都是由 DXO 引起的。DXO 是一种极强的 NMDA 受体拮抗剂(其他 NMDA 拮抗剂包括氯胺酮、甲氧基乙基乙酰胺、苯环己哌啶等等)。因此,你会体验到典型的分离感、欣快感,表现为身体发热和飘飘然的感觉。

右美沙芬在西格玛受体上更为活跃,能让你产生精神方面的幻觉、迷幻感、兴奋感以及感觉扭曲。

所以如果我在服用安非他酮,那就意味着很多右美沙芬都没有被转化!我最终经历的是右美沙芬比例很高的致幻体验。这也就解释了我所感受到的独特效果。

大多数人认为主要由右美沙芬带来的体验很不愉快,它们确实几乎像致幻剂一样,会出现生动的幻觉,还有一种令人不安的怪异感。我个人倒是挺喜欢这种体验的,但我还没尝试过真正的致幻剂呢 (很快很快)

里要特别注意的是氯苯那敏(CPM),它是康泰克止咳感冒药(三合一)中的另一种活性成分。氯苯那敏是 CYP2D6 的非竞争性配体,这意味着如果其他物质正在通过 CYP2D6 进行代谢,它就会被“拒之门外”,保持未代谢状态(顺便提一下,安非他酮也类似)。大多数其他抑制剂在代谢过程中更具竞争性。氯苯那敏的独特之处在于它毒性较大,当大量未被代谢时,会在肝脏中形成毒性堆积,从而可能导致死亡。这就是为什么几乎所有因右美沙芬致死的案例都与三合一药物有关。

另外,我之前提到的那个传说中的“高原西格玛”到底是什么?这可是最有趣的部分,这就像作弊码,是现实结构中的一个漏洞。通过在一天内间隔服用几次右美沙芬(大约每 3 小时服用 200 至 300 毫克,一天服用 3 次左右),就能达到一种被称为“高原西格玛”的状态。这是能达到的极限。它被描述为超越疯狂的疯狂,或者干脆说就是完全无法解释。会出现生动的睁眼幻觉和与实体接触的情况。不会有自我消亡,但自我会以一种真正难以理解的方式存在。信息处理不再遵循任何关联或因果关系的规则,人的思维真正陷入混乱。据说这种体验对精神和身体都极具消耗性,让人在之后的几天里都感到心神不宁。大多数人认为这种体验很不愉快。

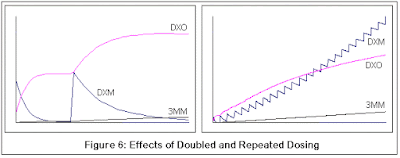

图表展示了重新给药时代谢物的比例(由 erowid.org 提供)

那么这是如何发生的呢?当你反复服用右美沙芬时,你就会抑制并使酶处于压力状态,每次可用的酶就会越来越少。最终,它们全都忙得不可开交,没有酶能代谢右美沙芬了,于是它就能一路畅通无阻地通过整个过程,直接进入你的大脑。因此,西格玛体验是一种右美沙芬浓度很高的体验。虽然人们可以用其他化学物质有效地抑制酶,但西格玛体验只能通过右美沙芬过量抑制酶来获得。没人知道这是为什么。也许这与 3MM 和 3HM 最终还是有活性有关?但不管怎样,这意味着由于我的药物,我主要获得的是右美沙芬体验,也许你可以称之为西格玛轻体验。我喜欢它。

你好,

欢迎来到我家!

墙壁是灰色的,门是灰色的,窗户是灰色的,天花板是灰色的,楼梯是灰色的,哎呀,就连客厅里乱糟糟的手也是灰色的,都变灰了。

也许它更像是浅褐色,嗯。

我跑题了,你头发都灰白了!

染这头灰发花了 6 个小时,还用掉了一整瓶退烧药,但我并不特别自豪,我本可以用这段时间做更有意义的事。

“这越来越奇怪了”,你对我说。

“是的,就是这样。”我对你说。

我想对你微笑,对你微笑,每一颗牙齿都整齐划一,完美方正,每个角都呈 90 度,精确到原子。

但我会说,

“过来坐吧,其实也没什么事可做。”

“好吧”

“喝点水怎么样?”

“哦,你有一些吗?”

“哦”

“为什么再也没人来了?”

你不安地挪动着身子,目光在干墙板上搜寻着一处可以定睛的地方。

“我感觉有些人认为我疯了。”

你的表情如此冷淡,一定很痛苦。

“是的”

“你今天过得怎么样?”

好吧”

“我有纸和铅笔,你想画画吗?”

你从口袋里掏出手机,恶狠狠地用无线电波冲击着四周,每一波都带着咒骂,充满怨恨。

我不知道你是否留意到了,你大概也注意到了,但是,每当它们撞到我身上时,你可能会发现它们就像一窝玻璃蜘蛛一样,沿着我的躯干往上爬。

并且向我耳语倾诉衷肠

“你想离开吗?”

我说

“是的”

你说

“好的,好的”

你走了之后,门就焊死了,我甚至都没从窥视孔往外看一眼,确认你是否安全出去了,就这样。